Cronaca Bianca Cronaca Bianca |

La Shoah. Le lettere inedite di Gino Bartali, eroe romantico che salvò tutti con amore

Massimiliano Castellani, sabato 27 gennaio 2018

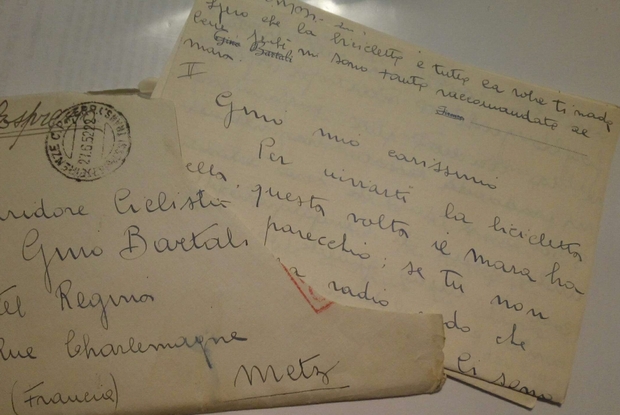

L'esempio del campione di ciclismo, grande nello sport e nella vita che mise al sicuro centinaia di ebrei. Ora vengono alla luce grazie alla nipote Gioia alcune sue lettere inedite

Il senso più profondo della vita e della sua fede incrollabile, Gino Bartali lo visse a 360 gradi. Anzi in 360 chilometri. Quelli percorsi nella tappa più importante a cui scelse di partecipare: la Firenze-Assisi, 180 km all’andata e altrettanti per fare ritorno, sano e salvo, nella sua casa fiorentina, dove ad attenderlo c’era l’unico grande amore, la moglie Adriana. Storia di una passione incredibile quella tra il campione e la compagna di un’esistenza che è stata unica, eroica e generosa e che riviviamo e rileggiamo, assieme a Gioia Bartali, la nipote del Ginettaccio (figlia di Andrea che è scomparso di recente). Gioia ha avuto in dono dalla nonna Adriana centinaia di lettere scritte da «nonno Gino», pregne di un romanticismo di cui ai giorni nostri si è davvero persa la memoria e che rivelano un altro lato poco noto del campione e dell’eroe che mise in salvo centinaia di ebrei altrimenti destinati ad essere vittime sacrificali dell’Olocausto. «Sono lettere in cui si parla di cose semplici, di sentimenti puri tra due eterni innamorati», dice Gioia mostrando per la prima volta a Avvenire questi preziosi e inediti documenti. Dall’epistolario che Gioia custodisce con altrettanto amore familiare, spuntano anche lettere di tifosi «ci sono slanci da fedelissimi ma anche parole critiche, come “Gino, dovevi attaccare prima il Coppi su quella salita”, oppure le lettere agli amici, tipo quella del 1941 indirizzata a Emiliano Berti al quale il nonno chiedeva di inviargli una copia del quotidiano Avvenire per leggere la “lettera” di papa Pio XII». Il senso più profondo della vita e della sua fede incrollabile, Gino Bartali lo visse a 360 gradi. Anzi in 360 chilometri. Quelli percorsi nella tappa più importante a cui scelse di partecipare: la Firenze-Assisi, 180 km all’andata e altrettanti per fare ritorno, sano e salvo, nella sua casa fiorentina, dove ad attenderlo c’era l’unico grande amore, la moglie Adriana. Storia di una passione incredibile quella tra il campione e la compagna di un’esistenza che è stata unica, eroica e generosa e che riviviamo e rileggiamo, assieme a Gioia Bartali, la nipote del Ginettaccio (figlia di Andrea che è scomparso di recente). Gioia ha avuto in dono dalla nonna Adriana centinaia di lettere scritte da «nonno Gino», pregne di un romanticismo di cui ai giorni nostri si è davvero persa la memoria e che rivelano un altro lato poco noto del campione e dell’eroe che mise in salvo centinaia di ebrei altrimenti destinati ad essere vittime sacrificali dell’Olocausto. «Sono lettere in cui si parla di cose semplici, di sentimenti puri tra due eterni innamorati», dice Gioia mostrando per la prima volta a Avvenire questi preziosi e inediti documenti. Dall’epistolario che Gioia custodisce con altrettanto amore familiare, spuntano anche lettere di tifosi «ci sono slanci da fedelissimi ma anche parole critiche, come “Gino, dovevi attaccare prima il Coppi su quella salita”, oppure le lettere agli amici, tipo quella del 1941 indirizzata a Emiliano Berti al quale il nonno chiedeva di inviargli una copia del quotidiano Avvenire per leggere la “lettera” di papa Pio XII».

Bartali il Giusto ci parla ancora, anche attraverso questi testi brevi spediti da ogni parte, «da Tripoli come da Metz», luoghi in cui ha portato la sua anima bella in giro per il mondo, per «testimoniare » sempre, anche rimanendo in religioso silenzio. Lettere che il tempo non ha cancellato, così come non si cancella dalla Memoria quei 360 km di speranza che copriva pedalando con il coraggio «e anche con la paura di non tornare dal suo amore», con la benedizione per chi era in missione per conto di Dio. Per quella delicata azione di consegna dei documenti falsificati che consentirono agli ebrei di lasciare l’Italia, il vescovo di Firenze, cardinale Elia Dalla Costa si era rivolto, prima che al campione, al terziario carmelitano Gino Bartali. Così tra l’ottobre del 1943 e il giugno del 1944 «almeno una quarantina di volte» aveva compiuto quella pericolosissima ma inevitabile tratta. Mascherò finti allenamenti per restare in forma e prepararsi a vincere ancora tanto, dopo che aveva già conquistato due edizioni di fila del Giro d’Italia (1936 e ’37) e fatto infuriare i francesi, assai più che nella canzone che gli dedica Paolo Conte, trionfando al Tour del 1938: l’anno in cui Mussolini promulgò le leggi razziali.

Le leggi della vergogna che per annullarle e portare in salvo il maggior numero di ebrei e antifascisti, Bartali mise al servizio della Chiesa e di tutti gli uomini di buona volontà, il talento e la sua provata resistenza civile, oltre che fisica. Gino indossò la maglia della staffetta salvifica. Ad Assisi ad attenderlo c’era l’altro «Giusto» come lui riconosciuto dallo Yad Vashem, padre Rufino Niccacci. I documenti venivano stampati - su macchina Felix - dalla tipografia assisana, vicina alla cattedrale di Santa Chiara, di Luigi Brizi e il figlio Trento e Bartali li custodiva al prezzo della propria vita nella canna della bicicletta, sotto il sellino o dentro le impugnature del manubrio. Durante quell’epico viaggio, a Reggello lo attendeva il calzolaio dei ciclisti, Gennaro Cellai, la bottega dove Bartali faceva rifornimento, specie di informazioni sulle «strade da evitare» e gli appostamenti delle pattuglie dei nazifascisti.

Da Arezzo, seguendo la Statale 71 proseguiva in Umbria, ma prima di arrivare a Castiglion del Lago (dove aveva prestato servizio militare, portalettere nell’Aeronautica) c’era la puntuale sosta al bar della stazione di Terontola. Al bancone, l’amico Leo Lipparelli gli riempiva la borraccia e i tifosi lo abbracciavano festanti per creare la «bolgia» che dissipasse ogni sospetto da parte delle spie dell’Ovra, pronte all’inseguimento del campione, da tempo attenzionato. «In quel periodo lì della Firenze-Assisi infatti il nonno, probabilmente informato dei rischi di intercettazione dei suoi messaggi, smise di scrivere le lettere a mia nonna. Dai timbri postali si capisce che la loro corrispondenza riprese solo a guerra finita».

Torniamo alla “Tappa”. Da Perugia alla Basilica di Santa Maria degli Angeli si racconta di uno sprint furioso di Bartali che coprì la distanza in 21 minuti, alla velocità di 43 km orari. Da lì, l’ultimo strappo in salita per arrivare al traguardo di Assisi: al convento di clausura di San Quirico. Lì dove neppure i saraceni erano riusciti ad entrare, per volontà dell’allora vescovo di Assisi, monsignor Giuseppe Placido Nicolini, c’erano sempre le sue «suorine»: le clarisse Amata, Alfonsina, Candida, Eleonora e la madre badessa Maria Giuseppina Biviglia. Nelle loro mani Bartali consegnava i “nuovi documenti” contraffatti che servirono a salvare i membri delle famiglie Kropf, Gelp, Baruch, Jozsa, Maionica... Dei 4mila sfollati durante il periodo bellico ad Assisi (più o meno quanto il numero degli abitanti della città) trecento circa erano ebrei e tutti vennero salvati. «Quei nomi e cognomi li ho appresi dopo la morte del nonno il quale da vivo non aveva mai voluto affrontare l’argomento. Né mai aveva fatto cenno a questa storia nelle lettere spedite alla nonna – spiega Gioia – . L’unica cosa che si evince da ogni messaggio inviato alla sua Adriana c’era la forte devozione cristiana e la chiosa era sempre rivolta al Signore con una preghiera condivisa con la moglie».

Quella fede profonda si ritrova nella “cappellina” privata con l’altare che venne consacrato dal cardinale Dalla Costa. «Mio nonno faceva celebrare la Santa Messa in questa cappellina che ha resistito anche ai traslochi. Oltre all’altare e a delle reliquie di san Francesco e santa Chiara, c’è un calice consacrato il 24 agosto 1937 dal vescovo di Assisi Nicolini. Ma la vera “protagonista” è la statua di santa Teresina del Bambino Gesù davanti alla quale nonno Gino ha rivolto tutte le sue preghiere per sessant’anni. Le stesse preghiere che ora gli rivolgiamo ogni giorno io e mia sorella Stella, con la quale abbiamo intenzione di donare la cappellina alla città di Assisi, magari al loro Museo della Memoria ». Una piccola ma significativa esposizione permanente che rende omaggio ai “sette Giusti” della città di Assisi. «Tra i vari oggetti e i documenti esposti ci sono varie foto di Bartali e una in particolare, del 1939, lo ritrae in un abbraccio caloroso al vescovo Nicolini, a testimonianza di come il campione aveva già stabilito un legame forte con Assisi», spiega Marina Rosati, ideatrice del Museo della Memoria. Quel legame del Ginettaccio ha le stesse radici forti degli ulivi delle colline della città del Poverello, dove da quasi mille anni spirano solo venti di pace. «Ciò che ha cercato sempre di trasmettere alla gente mio nonno... la pace. E lo ha fatto con grande dignità, senza mai vantarsi. Prima di andarsene per sempre un giorno mi prese da parte e mi disse: “Gioia ricordati, di me parleranno di più quando sarò morto...”. Ora so che aveva ragione».

Le lettere inedite

Mia Adriana adorata... che piacere mi ha fatto sentire che la mamma è ritornata da te ancora, anche lei mi ha scritto e mi ha detto tutto di te, che stai bene e che gli hai promesso di andarla, appena stai bene, a trovare... Con questi soli pensieri belli chiudo questa lettera che desidero ti giunga al più presto con tutto il dolce e infinito amore che solo il Signore potrebbe testimoniare. Amore mio, pane della mia vita, ti bacio ti bacio ti bacio. Tuo Gino (Tripoli 29/1/1940 ) Mia adorata Adriana... Stamani mi ha scritto anche Emilio e mi ha mandato l’“Avvenire” dove c’è il messaggio del Santo Padre e mi ha fatto tanto piacere. Mi ha fatto tanto piacere sentire che sei stata a trovare il Padre Cristallo, io ieri sera dato che mangiai tanto presto sono andato al cinema con altri corridori... Domani se vai alla S. Messa ricordami al nostro Signore, io ero andato stamani ma purtroppo i giorni feriali non fanno la S. Messa alle ore 11 e mezza come era mia abitudine di prendere ogni volta che venivo a Milano. Pazienza, prega tu un poco per me. Ti amo. Tuo Gino (Milano 5/7/1941 )

|

|

|

Messaggio Cristiano UDIENZA GENERALE Aula Paolo VI - 4 Febbraio 2026

Catechesi. I Documenti del Concilio Vaticano II. Costituzione dogmatica Dei Verbum. 4. La Sacra Scrittura: Parola di Dio in parole umane

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!

La Costituzione conciliare Dei Verbum, sulla quale stiamo riflettendo in queste settimane, indica nella Sacra Scrittura, letta nella Tradizione viva della Chiesa, uno spazio privilegiato d’incontro in cui Dio continua a parlare agli uomini e alle donne di ogni tempo, affinché, ascoltandolo, possano conoscerlo e amarlo. I testi biblici, tuttavia, non sono stati scritti in un linguaggio celeste o sovrumano. Come ci insegna anche la realtà quotidiana, infatti, due persone che parlano lingue differenti non s’intendono fra loro, non possono entrare in dialogo, non riescono a stabilire una relazione. In alcuni casi, farsi comprendere dall’altro è un primo atto di amore. Per questo Dio sceglie di parlare servendosi di linguaggi umani e, così, diversi autori, ispirati dallo Spirito Santo, hanno redatto i testi della Sacra Scrittura. Come ricorda il documento conciliare, «le parole di Dio, espresse con lingue umane, si sono fatte simili al parlare dell’uomo, come già il Verbo dell’eterno Padre, avendo assunto le debolezze dell’umana natura, si fece simile all’uomo» (DV, 13). Pertanto, non solo nei suoi contenuti, ma anche nel linguaggio, la Scrittura rivela la condiscendenza misericordiosa di Dio verso gli uomini e il suo desiderio di farsi loro vicino.

Nel corso della storia della Chiesa, si è studiata la relazione che intercorre tra l’Autore divino e gli autori umani dei testi sacri. Per diversi secoli, molti teologi si sono preoccupati di difendere l’ispirazione divina della Sacra Scrittura, quasi considerando gli autori umani solo come strumenti passivi dello Spirito Santo. In tempi più recenti, la riflessione ha rivalutato il contributo degli agiografi nella stesura dei testi sacri, al punto che il documento conciliare parla di Dio come «autore» principale della Sacra Scrittura, ma chiama anche gli agiografi «veri autori» dei libri sacri (cfr DV, 11). Come osservava un acuto esegeta del secolo scorso, «abbassare l’operazione umana a quella di un semplice amanuense non è glorificare l’operazione divina». [1] Dio non mortifica mai l’essere umano e le sue potenzialità!

Se dunque la Scrittura è parola di Dio in parole umane, qualsiasi approccio ad essa che trascuri o neghi una di queste due dimensioni risulta parziale. Ne consegue che una corretta interpretazione dei testi sacri non può prescindere dall’ambiente storico in cui essi sono maturati e dalle forme letterarie utilizzate; anzi, la rinuncia allo studio delle parole umane di cui Dio si è servito rischia di sfociare in letture fondamentaliste o spiritualiste della Scrittura, che ne tradiscono il significato. Questo principio vale anche per l’annuncio della Parola di Dio: se esso perde contatto con la realtà, con le speranze e le sofferenze degli uomini, se utilizza un linguaggio incomprensibile, poco comunicativo o anacronistico, esso risulta inefficace. In ogni epoca la Chiesa è chiamata a riproporre la Parola di Dio con un linguaggio capace di incarnarsi nella storia e di raggiungere i cuori. Come ricordava Papa Francesco, «ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e recuperare la freschezza originale del Vangelo, spuntano nuove strade, metodi creativi, altre forme di espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il mondo attuale». [2]

Altrettanto riduttiva, d’altra parte, è una lettura della Scrittura che ne trascuri l’origine divina, e finisca per intenderla come un mero insegnamento umano, come qualcosa da studiare semplicemente dal punto di vista tecnico oppure come «un testo solo del passato». [3] Piuttosto, soprattutto quando proclamata nel contesto della liturgia, la Scrittura intende parlare ai credenti di oggi, toccare la loro vita presente con le sue problematiche, illuminare i passi da compiere e le decisioni da assumere. Questo diventa possibile soltanto quando il credente legge e interpreta i testi sacri sotto la guida dello stesso Spirito che li ha ispirati (cfr DV, 12).

In tal senso, la Scrittura serve ad alimentare la vita e la carità dei credenti, come ricorda Sant’Agostino: «Chiunque crede di aver capito le divine Scritture […], se mediante tale comprensione non riesce a innalzare l’edificio di questa duplice carità, di Dio e del prossimo, non le ha ancora capite». [4] L’origine divina della Scrittura ricorda anche che il Vangelo, affidato alla testimonianza dei battezzati, pur abbracciando tutte le dimensioni della vita e della realtà, le trascende: esso non si può ridurre a mero messaggio filantropico o sociale, ma è l’annuncio gioioso della vita piena ed eterna, che Dio ci ha donato in Gesù.

Cari fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore perché, nella sua bontà, non fa mancare alla nostra vita il nutrimento essenziale della sua Parola e preghiamo affinché le nostre parole, e ancor di più la nostra vita, non oscurino l’amore di Dio che in esse è narrato.

|

|